- Frank Lee的中醫學習週誌

- Posts

- Frank Lee's中醫學習週誌(240111-W02)第17期

Frank Lee's中醫學習週誌(240111-W02)第17期

本期內容:慎柔五書5 - 凡引下法有三:有直用清肅,有從下滋填,有從下溫補,更有宣其上而大氣自降者,各因其病本也。

碰到難題的時候,就利用心智圖整理吧!

🎅 前言

各位熱愛中醫學習的夥伴大家好,這是第17期學習週誌。新的一年已經來臨,這期是2024年的第2週。

我是這份學習週誌的撰稿人Frank Lee。目前正在閱讀《慎柔五書》,才剛開始,如果還沒跟上的話,建議大家可以先複習前面幾期電子報喔!目前每週會將著作的內容+自己閱讀的摘要,想到的重點與臨床相關筆記,呈現給大家。也歡迎大家在閱讀的過程中,如果有什麼想法的話,可以回饋在意見欄裡面。

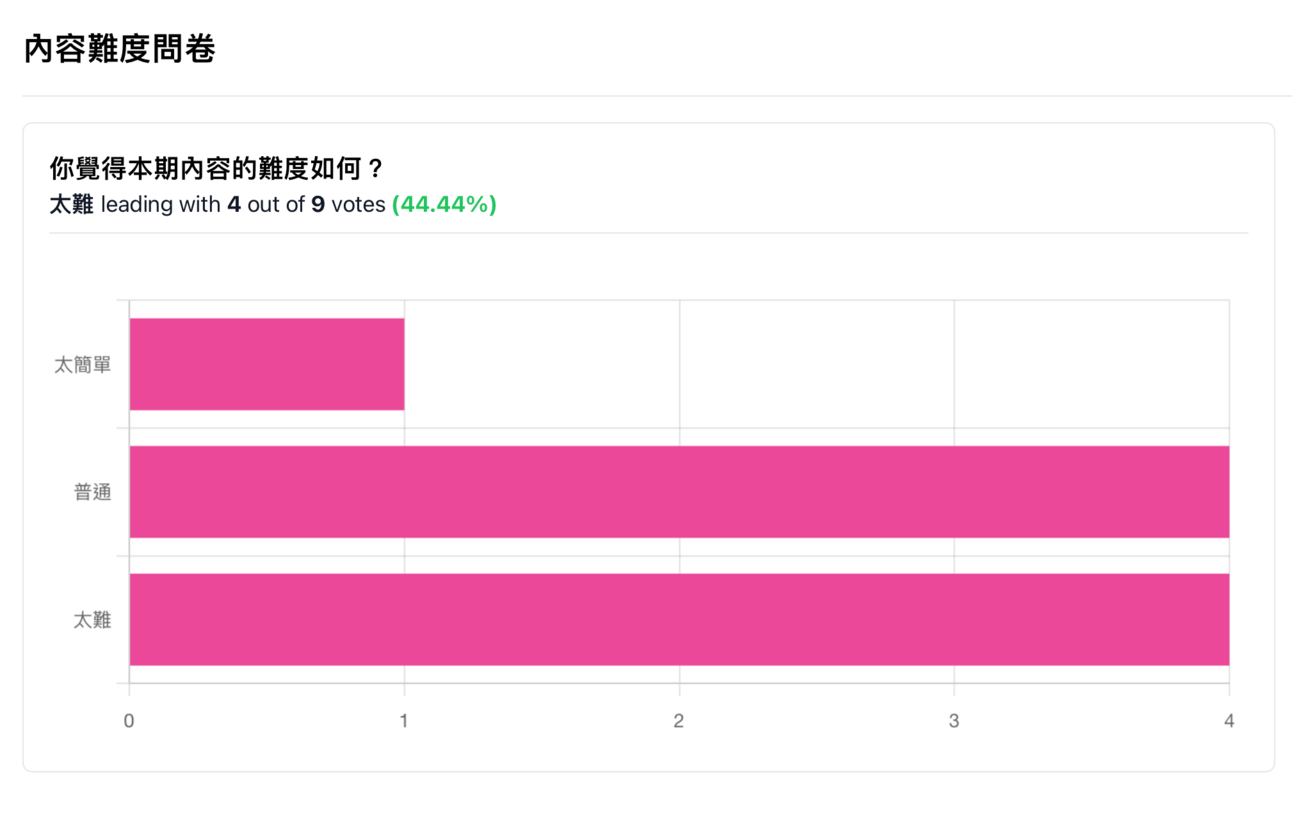

上期有四位同學反應太難。如果覺得有疑問的部分,也歡迎大家填寫意見的時候,提出問題,譬如哪個地方覺得需要再講解的,都可以再提出喔。另外推薦大家,在整理知識要點的時候,可以使用「心智圖」幫助我們釐清觀點。

另外確實不太清楚這個電子版的註解是誰寫的:~ 有同學寶貴的意見回饋一些線索,給大家參考:

“看到「前人重氣不重血,西人知血不知氣」的註解,對於該書歷史背景還蠻好奇的。根據序言猜測註解應是石瑞章所寫。石瑞章即石震,明,江蘇武進人,曾隨名醫周慎齋學習,訂正《慎柔五書》等醫籍。周慎齋,名之幹,或子幹。明安徽太平縣西隅人。生於正德年間。有趣的是,作序的「敷尹顧元」是否就是跟著郁永河來台灣遊歷的顧敷公?如果是這樣的話,明末臺灣傳統醫學史似乎比我們所想的更大有可為?!”一樣從本週佳句開始分享給大家:

我們必須習慣用發展的眼光看問題,人生不是幾把牌,贏了就贏了,人生是個牌局,想散都散不了的那種,輸贏不在一把兩把。

人生是個牌局,輸贏不在一把兩把。如果完美主義心態作祟,可能我們想做的事情怎麼樣都無法開啟,因為總是有不足的因素,但如果先嘗試做自己能做到的事情,然後逐漸地在過程中去改良與修正,在過程中逐漸在每一次的練習中,做出自己想要的選擇。那麼每個小選擇,隨著每一天的積累,就會漸漸成為你想要做的選擇之後的那個未來。

祝大家臨床常樂,本期閱讀與學習愉快!

240111. Frank Lee.

師訓第一

凡兩手俱數,大便燥者,八物湯。

洪大有力,地黃湯;

無力,大補湯。

內傷,寸脈大於尺脈,此陽盛脈也,宜用保元湯加歸、芍引下,則大脈去,而陽氣亦內收矣。此從陽引至陰分之法。

(用意甚是而藥不合,耆升胃陽,歸升肝陽,非能降也。凡引下法有三:有直用清肅,有從下滋填,有從下溫補,更有宣其上而大氣自降者,各因其病本也。1)

這裡的註解,意見跟原文不太一樣。所以這邊我們讀慢一點。

原文是原書的概念,註解是看的人留下來的意見,這兩種我們都可以逆向工程一下,看看有沒有值得學習的地方。

首先來看原文:

內傷,寸脈大於尺脈,此陽盛脈也,宜用保元湯加歸、芍引下,則大脈去,而陽氣亦內收矣。此從陽引至陰分之法。

上期我們有談到保元湯在慎柔裡面各篇章的用法。也提到臨床上,很常見新冠等熱病後期,會注意虛勞系列的病機,然後留意津液的耗損程度,以及是否屬於這邊提到的保元湯系統。(臨床上比較方便的作法,可以考慮生脈散+黃耆)

原文的觀點,在內傷的狀況,診脈「寸>尺」的時候,用保元湯+當歸白芍,可以收斂寸部浮越的陽氣,從陽引至陰分之法。

這裡我們要注意,他的前提是「內傷」,所以如果是「外感」,寸脈大的時候,就不是這種作法能夠說用的了。譬如屬於外感的麻杏石甘湯證,亦見右寸脈大,就不是本例的使用條件,比較像是註解裡面的引下法「直用清肅」的範疇。

我們再來看一下註解的內容:

用意甚是而藥不合,耆升胃陽,歸升肝陽,非能降也。凡引下法有三:有直用清肅,有從下滋填,有從下溫補,更有宣其上而大氣自降者,各因其病本也。

註解裡面同意原文降氣的觀點,但是註解者認為:

黃耆升胃陽

當歸升肝陽

跟文中講的降氣沒有相關。

引下法有三:

直用清肅

從下滋填

從下溫補

宣其上而大氣自降 (加上這一個,應該等於有四個) ,如果按照註解者的理論,保元湯+當歸黃耆或許比較靠近這個原理「宣其上而大氣自降」。(跟金匱談到的「大氣一轉,其氣乃散」有點異曲同功之妙)

可以自己練習嘗試補案例,以下我自己補的(不一定正確,供參考,也歡迎大家回饋想法)

直用清肅

石膏劑,白虎湯

從下滋填

六味系統

從下溫補

巴戟天,肉蓯蓉,續斷,五味子

宣其上而大氣自降

麻黃杏仁甘草

👉🏼本期電子報小結

要檢驗自己是否理解一個概念,最好的方式就是練習自己舉例子。以臨床醫師來說,可以檢索看看自己的驗案中,有沒有類似的經驗;以學生來說,可以檢視自己聽過的理論,書籍中的內容,有沒有靠近的內容,可以並列放在一起,加深印象與理解。學習就是這樣一步一步收攏與驗證的。

也感謝大家的回饋,在臨床上對大家有幫助,是撰寫這個電子報的動力之一^^

如果想要回看或複習前幾期的話,請參考這個連結:

240111.Frank Lee.

👉🏼延伸閱讀- 內經的虛勞概念

形不足者,溫之以氣,精不足者,補之以味。 《陰陽應象大論》

帝曰:陰虛生內熱柰何。歧伯曰:有所勞倦,形氣衰少,穀氣不盛,上焦不行,下脘不通,胃氣熱,熱氣熏胸中,故內熱。《調經論》

人飲食勞倦即傷脾《本病論》

陽氣者,煩勞則張,精絕辟積,於夏使人煎厥。《生氣通天論》

故飲食飽甚,汗出於胃。驚而奪精,汗出於心。持重遠行,汗出於腎。疾走恐懼,汗出於肝。搖體勞苦,汗出於脾。故春秋冬夏,四時陰陽,生病起於過用,此為常也。《經脈別論》

勞所傷:久視傷血,久臥傷氣,久坐傷肉,久立傷骨,久行傷筋,是謂五勞所傷。《宣明五氣》

勞則氣耗《舉痛論》

目者,五藏六府之精也,營衛魂魄之所常營也,神氣之所生也。故神勞則魂魄散,志意亂。《大惑論》

請填寫問卷回饋意見,協助我繼續調整電子報內容!謝謝大家的回饋與填寫,讓我後續調整電子報的動力。

感謝您支持電子報的運作~

**非常感謝大家的支持,目前維持電子報發送平台一年的經費已募得約100%,感謝大家的鼓勵!

目前平台會預計持續發刊到52期!

如果您喜歡電子報內容,歡迎您以贊助一杯咖啡的方式支持。您的支持將幫助我繼續提供優質的寫作,並支持平台的營運。謝謝您的鼓勵與陪伴!👇🏻👇🏻👇🏻

中醫的眼睛,學習觀看。

中醫的耳朵,學習聆聽。

中醫的心,學習發現生機。